华体会,华体会体育官网,华体会体育APP下载/华体会体育[永久网址:363050.com]平台是一家专注于体育娱乐的领先平台。华体会专注体育竞技,华体会app提供实时体育赛事、华体会棋牌、华体会彩票、华体会百家乐、华体会APP,华体会官网,华体会官方网站,华体会网址,华体会登陆链接,华体会平台,华体会官方平台,华体会app下载,华体会体育靠谱吗,华体会2025最新,华体会世界杯,华体会体育打造安全便捷的互动娱乐平台,体验最好的赛事服务。广东梅州丰顺县汤坑镇东山公园山顶,在丰顺县革命烈士纪念碑前,专门立有一座“民族英雄徐名鸿烈士之墓”。

——长眠于此的徐名鸿,曾是北京高等师范专科学校、广东省立第一中学一名文质彬彬的教师,也曾在“一·二八”淞沪抗战前线浴血奋战,更是参加过南昌起义、信仰救中国的志士。37岁时,他却因坚持“联共、反蒋、抗日”而遭反动派杀害。

时代更替,波诡云谲,徐名鸿的革命事迹曾长期不为外界所尽知,但其一腔忠魂却始终为家乡父老所纪念。

值此中国人民抗日战争胜利80周年之际,羊城晚报记者通过采访徐名鸿烈士的长孙、暨南大学体育学院原院长徐泽教授,以及梅州当地文史专家,并翻阅大量相关史料,追寻徐名鸿这位曾经两次投笔从戎,为推动抗日统一战线、为民族解放舍生取义的岭南英烈行迹,为读者细述其光辉一生。

1931年“九·一八”事变爆发,东北沦陷,中华民族开始艰苦卓绝的抗日战争。1932年,“一·二八”淞沪抗战爆发,这是中国14年抗战的重要起点之一,参战的中方主力军正是当时驻守于淞沪地区的十九路军。在全国人民抗日热潮的推动和影响下,他们顶住当时南京国民政府“息事宁人”的命令,坚持在前线与日本侵略军激烈战斗了33天。

徐名鸿当时正是十九路军的秘书长,作为一介文官,他一样身先士卒,参加了闸北、吴淞、江湾、庙行等保卫战。在前线,他常以“国家兴亡,匹夫有责,况军人乎?誓以全力抗敌御侮,置个人生死于度外,倘为国牺牲,虽死犹荣”的壮语激励全体官兵。冒着枪林弹雨,他收集战况,撰写檄文,并兼任部队中的《抗日战争》《改造》《挺进》等刊物的编辑工作,鼓励前线官兵英勇杀敌,还及时供稿给上海《申报》等报刊发布战况,将中国军民的抗日战况宣告中外。

战事激烈时,十九路军军长蔡廷锴曾向亲人诀别、预先处理后事,徐名鸿当时也曾寄书给家中弟妹:“兹次之战,人存必死之心,而皆笑面相迎,为国牺牲,人同此心……”徐名鸿夜以继日地工作,又组织上海青年参加义勇军、敢死队,配合前线作战,创建伤兵医院,营救被捕的员。

停战后,十九路军撤离上海,暂驻苏州。1932年5月20日,在苏州筹备举行“十九路军抗日阵亡将士追悼会”,徐名鸿被推定为追悼会筹备主任,他用两周时间筹备好一应事宜,并主持了追悼大会。会上,捧着十九路军一份长长的伤亡名录,读着《告全线官兵书》,他心潮澎湃,泪流不止。

十九路军在淞沪抗战中的英勇表现,受到全国各界的关注,也引发蒋介石的不快,他下达命令将十九路军分调三地并执行“剿共”任务。但军长蔡廷锴坚持不从,十九路军最后集体调往福建。

此时,蔡廷锴、徐名鸿等已决心要率领十九路军走上一条“联共、反蒋、抗日”的路。徐名鸿被委派为“福建省政府及十九路军全权代表”,赴瑞金中央苏区商谈合作事宜。双方签署了著名的《中华苏维埃共和国临时中央政府及工农红军与福建省政府及十九路军反日反蒋初步协定》。这就是历史上著名的“闽变”事件。梅州文史研究者罗培衡在所著《徐名鸿传》(中国文史出版社2014年7月出版)中提到,蔡廷锴对徐名鸿在“闽变”中的表现给予高度肯定,曾公开说“徐名鸿是十九路军的灵魂”。

然而,蒋介石闻讯,急调20万大军入闽围攻十九路军和新政府,致使十九路军于1934年1月宣告“反蒋抗日失败”。蒋介石定徐名鸿为“闽变要犯”,发出了死亡通缉。当时,徐名鸿化装成商人只身离开福州,但因实在放不下妻子黄郁青与刚出生70余天的小儿,想冒险偷偷返回家乡。1934年2月19日,他刚进入梅州大埔,就被军警抓捕。

徐名鸿身在狱中,却镇定、坦荡,他心知时日无多,要来纸笔,愤然写下遗书——

一致国人:“人民权利尚未实现,十九路军为拥护人民权力而被消灭,我今以身殉,亦以报十九路军之同胞,虽死之日,亦生之年。中亡无日,凡我国民,好自为之!”

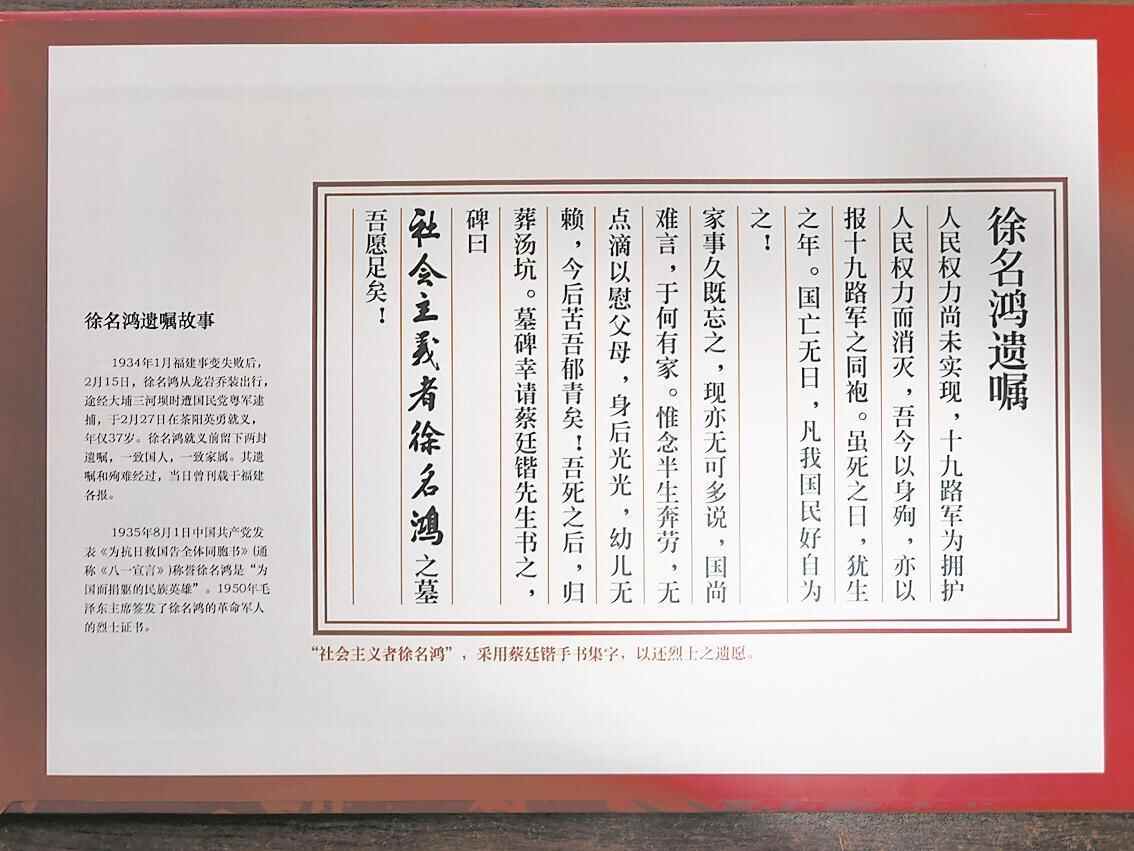

二致亲人:“家事久既忘之,现亦无可多说,国尚难言,何以为家,怀念半生奔劳,无点滴以慰父母,身后无光,幼儿无赖,今后苦我郁青矣!我死之后,归葬汤坑,墓碑幸请蔡廷锴先生书之,碑曰‘社会主义者徐名鸿之墓’,我愿足矣!”

又留下绝笔诗一首:“江水呜咽江风急,天公洒泪雨飞丝。从今别却云山路,化作啼鹃带血归。”

2月25日,他被反动派军警押上了大埔茶阳汀江边的大沙坝,从容就义。

徐名鸿(1897年-1934年)的一生,短暂而壮烈。他出生于广东丰顺县汤坑埔头寨,自幼聪颖好学,幼时就曾将文天祥的名句“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”刻于门前一棵玉兰树上,励己勉人,被乡人夸赞“必成大器”。

徐泽教授告诉记者,在他们丰顺老家故居的门楼上,“锦江楼”三个大字是徐名鸿14岁时所写。这三个大字苍劲有力,为乡人称颂至今。徐名鸿后随父赴广州就学,开始接触到民主革命进步思想,他一度想报考军校,因年龄不够,未被录取。1916年,他考入北京高等师范专科学校(即北京师范大学的前身,以下简称北高师)中文系。

在校期间的徐名鸿十分活跃,不仅积极投身新文化运动,还曾作为北高师篮球队主力,入选国家篮球队,参加了1919年在菲律宾马尼拉举行的第四届远东运动会。徐泽教授笑说,自己后来选择体育专业,可能也是遗传了爷爷的运动基因。

徐名鸿在校期间还发起和参与了进步的“工学会”,率领同学参加五四爱国运动,成为学生爱国运动的领袖人物。

1919年,徐名鸿从北高师毕业,因德才兼备留校担任国文系助教兼北高师附中主任。1924年鲁迅来校任教,讲授“中国小说史”,有趣的是,3月7日的《鲁迅日记》里曾有此一笔:“上午往师校讲。以讲稿交徐名鸿君。”

徐名鸿当时还兼任北高师的图书馆管理员,并同时在北大校长蔡元培创办的孔德学校兼课,参与该校国文教材的编选。由此,他认识了不少北大知名教授,其中就有陈独秀、李大钊、胡适、梁漱溟等,深受他们的影响。徐名鸿与梁漱溟先生尤其“亦师亦友”,建立了深厚友谊,他后来两次投笔从戎都与梁先生的推荐与开导有关。

徐泽还提到,那时,青年也刚好在北大图书馆做管理员,且与在北大任教的梁漱溟相熟,徐名鸿与毛润之正因此结缘,经常在一起讨论学问。徐名鸿曾撰写过一篇学术文稿《现代文》,其中提到自己对章士钊、蒋梦麟、鲁迅、梁漱溟等人现代思想的认识与思考。

1924年,梁漱溟从北高师辞职,准备到山东创办曹州(今菏泽)高级中学,徐名鸿追随同去。1925年,徐名鸿拿着梁漱溟的推荐信,毅然南下参加了北伐军,第一次投笔从戎。

据丰顺县政协所编“丰顺文史(第十三辑)”中的《民族英雄徐名鸿》一文记载:1926年春,徐名鸿担任国民革命军第四军(李济深部)第十师政治部主任,奉命北伐,在攻打汀泗桥、贺胜桥时与叶挺的部队并肩作战。1927年4月,北伐部队进行扩充,原第四军第十师扩编为第十一军,由叶挺任军长,蔡廷锴任副军长,徐名鸿仍任政治部主任。

罗培衡在《徐名鸿传》中对此也有描述:当时国民革命军总政治部主任邓演达对徐名鸿的“领导能力及与士兵同生共死的战斗精神、强有力的思想政治工作有深入的了解”,认为他是不可多得的人才,于是推荐其“升任军政治部主任”。徐名鸿随部队进驻武昌后,又与人郭沫若、廖乾吾等交往甚密,思想上对中国的认识更加深刻。1927年,在北伐军攻下汀泗桥、占领咸宁城时,经廖乾吾介绍,徐名鸿秘密加入了中国。

1927年,徐名鸿随扩编后的第十一军参加了举世闻名的“八一南昌起义”。起义后,部队分兵二路,一路由朱德率领留守当地,徐名鸿则跟随另一路,由周恩来、叶挺、贺龙、等带领,顺韩江南下,同年9月攻占潮州、汕头。起义的前敌委员会就设在汕头的大埔会馆,郭沫若任汕头海关关长,徐名鸿则出任汕头海关秘书长,负责向潮汕商团筹措资金和收缴关税。

然而,起义部队入广东后不久就遭遇了“汤坑战役”,与驻军发生激战,死伤惨重。前敌委员会在周恩来主持下召开“流沙会议”,会议决定分散队伍,保留“革命火种”,让会讲潮汕话及客家话的当地起义军官兵就地回家隐蔽,徐名鸿等人便由当地农军带路,回丰顺老家待命。

1928年秋,在老家避难的徐名鸿收到了梁漱溟的邀请信,梁先生当时已到广东省立第一中学(今广雅中学)任校长。于是徐名鸿又回到了广州,在该校任校务委员会主任兼授语文课。对此,《梁漱溟年谱》中也有记载:“为筹办乡治讲习所,先接办广州第一中学。中学设教务委员会,先生暨黄艮庸、徐名鸿、张俶知任委员。”这支校务队伍配合校长,大兴改革,曾用一个学期的时间使得办学质量突飞猛进,成为广东全省中学的模范。徐名鸿执教期间,关心贫穷学生与失业青年,常常施以援手,不少人赞他“有孟尝君的风度”。

时局动荡,1931年“九·一八”事变后,十九路军奉命调防上海,卫戍京沪铁路。这一回,是蔡廷锴将军给徐名鸿发来电请,于是他再次投笔从戎,任十九路军总部秘书长,随部队开赴京沪前线。不久,便发生了本文前面所述的“闽变”事件。

黄郁青与徐名鸿同籍,毕业于广州妇孺高级产科学校。在广州读书期间,她认识了在广东省立一中任教的徐名鸿。“一·二八”淞沪抗战爆发后,她追随徐名鸿奔赴上海抗日前线,参加抢救伤员的工作,还经常帮忙抄写抗战文稿,表现英勇,被军中同事赞为“女中豪杰”。

1934年初徐名鸿被捕之时,产后的黄郁青正在一家医院隐蔽、等待消息。得知丈夫被捕,她立即设法营救,却不料反动派动作迅速、七日内即执行枪决,她最终没能见到丈夫最后一面。丈夫遇害后,还是朋友帮忙去收敛尸骨,黄郁青先将丈夫就地葬在大埔,直到十年后,又辗转迁墓回家乡丰顺。

徐名鸿遭杀害的消息传开,众多十九路军同僚和进步人士都万分愤怒。中国在长征途中发表的《中国苏维埃政府、中国中央为抗日救国告全体同胞书》(即著名的《八一宣言》)中,也特别将徐名鸿与吉鸿昌、瞿秋白、方志敏等人并称为“为救国而捐躯”的“民族英雄”。

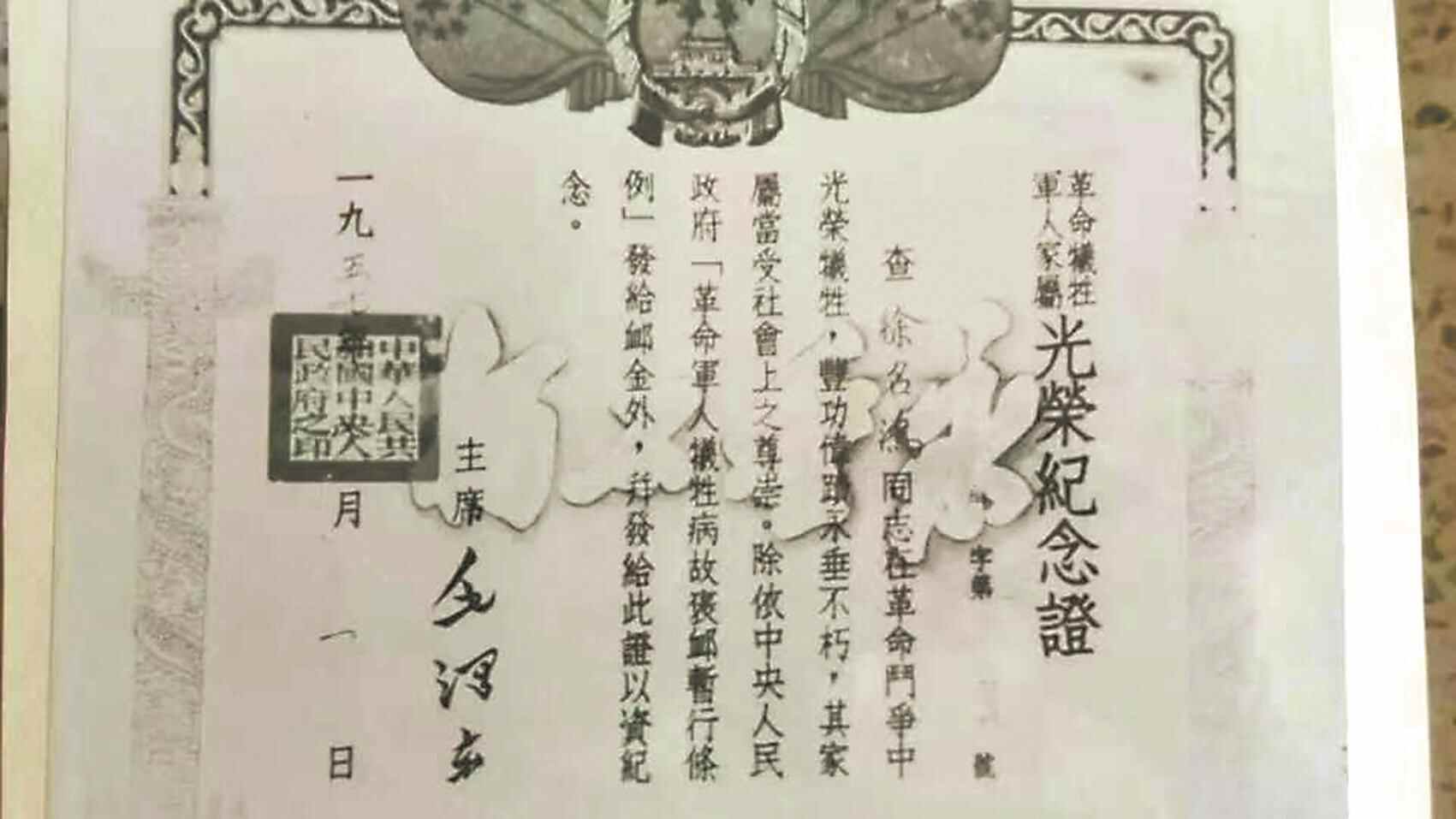

1957年,中华人民共和国内务部批复广东省丰顺县人民政府,向徐家后人颁发了由主席亲自签署的《革命烈士证书》。1983年,国家民政部又补发了一张徐名鸿的《革命烈士证书》,丰顺县人民政府再次修缮徐名鸿烈士墓,并设立为革命文物保护单位和爱国主义教育基地。

如今,在徐名鸿故居附近的汤坑镇侨思小学校内,建有四间专门的徐名鸿史料陈列室,供后辈瞻仰烈士事迹。侨思小学校长徐庆武告诉记者:“徐名鸿不仅是坚定的革命战士,在南昌起义、淞沪抗战中与将士们一起并肩作战,每次回到家乡,还积极推动土地改革,让家人主动分田地给当地农民,帮助大家实现‘耕者有其田’,所以当地很多老一辈人都知道他的名字。他一心为国家的独立、民族的解放和社会的进步而奋斗,是我们的好榜样。”

徐泽回忆,奶奶传下来的爷爷的物件,只有一对当年的结婚戒指,分别刻着夫妇二人的名字。爷爷留下的遗书,奶奶一直没能拿到手稿,后来还是从刊登了遗嘱的《申报》上手抄一份留念。这份遗嘱将以纪念墙形式呈现于烈士墓前。丰顺县人民政府特意从蔡廷锴将军遗留的手稿中集字而得“社会主义者徐名鸿”,呈现于墙上,以圆烈士心愿。

徐泽说,小时候一家人跟随奶奶去爷爷坟前祭拜,每次奶奶都要全家一起念诵这篇遗嘱。她对后辈的教育只有简单一句:要像爷爷一样,好好学习,为社会作贡献。如今奶奶早已去世,他们全家依旧会在每年徐名鸿祭日的前后,回到丰顺祭拜,重读爷爷的遗嘱,勉励后辈将先烈的爱国精神永远传承下去。

羊城晚报:我们看到,罗培衡所著的《徐名鸿传》是由您写序,从序言中可见您对这个历史人物很有研究心得。

黄羡章:20世纪80年代末,我曾在汕头市委机关供职,结识了同在汕头工作的徐颂,他是徐名鸿先生的次子。他曾交给我一沓父亲徐名鸿的资料,包括有主席签发的烈士证书、蔡廷锴的书信墨迹等,后来我将这些资料整理成了这篇《徐名鸿——在“闽变”中牺牲的十九路军灵魂人物》,并收录于我编著的、2008年出版的《潮汕民国人物评传》一书。而这篇文章引起了史学界的关注。

羊城晚报:您在序言中,认为徐名鸿是一位“亦文亦武”“站在时代前沿”的革命者,这个判断是怎样作出的?

黄羡章:徐名鸿亦文亦武,思想进步,他短暂的一生参与了若干重大历史事件,确实始终站在时代前沿,壮怀激烈。《潮汕民国人物评传》中就提到他早期参与梁漱溟在二十世纪二三十年代倡导的“乡村建设”,发挥过重要作用,有学者认为当时福建人民政府在土地分配方面尝试“计口授田”的方法就是徐名鸿提出来的,这是中华人民共和国成立后土地改革的早期思想探索之一。

从军后,徐名鸿一直在负责整个十九路军的思想政治工作,十九路军的战斗力强,与他在军中的政治工作做得好很有关系,所以蔡廷锴将军赞他是“十九路军的灵魂”。当时军阀割据,各种势力各据一方,徐名鸿一直认同、支持并加入,为十九路军联共抗日作出巨大贡献。而他功败垂成,是源于对军事斗争的残酷、政治角力的诡谲认识不足,这也是作为“文人”的一面。

黄羡章:徐名鸿一生都追求进步,追求民族独立。他虽然四海为家,但无论是从文还是从戎,每到一处都以国家民族利益为重,追求正义与真理,不为利益驱动,也不顾个人安危。我认为,这对于和平年代的当代青年应有很大启示。

梁漱溟先生是徐名鸿的良师益友。徐名鸿曾两次追随他办学从教,又两次投笔从戎。他早期与等人相识交往,也与梁漱溟有关。

梁漱溟1893年生于北京,是中国著名的思想家、哲学家、教育家、社会活动家、爱国人士,也是现代新儒家的早期代表人物之一,有“中国最后一位大儒家”之称。

梁漱溟之子梁培恕曾这样描述父亲:他只有中学文凭,却被蔡元培请到全国最高学府北京大学任教;他在城市出生长大,却长期从事乡村建设;他一生致力于研究儒家学说和中国传统文化,是著名的新儒家学者,可是却念念不忘佛家生活……他一生不断探求两个问题:一是人为什么活着;二是中国向何处去。

1924年后,梁漱溟辗转山东、广东、河南等地办学,曾在广东省立一中(现广雅中学)任校长。通过对广东各地的考察,他抱持“乡治”理念,曾提出《请开办乡治讲习所建议书》,并一再强调,中国农村的重建关键在于在以伦理为本位的条件下重建乡村组织。

抗战时期,梁漱溟曾任国民参政会参政员,发起组织统一建国会,参与组建中国民主政团同盟并任中央常务委员。新中国成立后,又历任全国政协委员、常委。