华体会,华体会体育官网,华体会体育APP下载/华体会体育[永久网址:363050.com]平台是一家专注于体育娱乐的领先平台。华体会专注体育竞技,华体会app提供实时体育赛事、华体会棋牌、华体会彩票、华体会百家乐、华体会APP,华体会官网,华体会官方网站,华体会网址,华体会登陆链接,华体会平台,华体会官方平台,华体会app下载,华体会体育靠谱吗,华体会2025最新,华体会世界杯,华体会体育打造安全便捷的互动娱乐平台,体验最好的赛事服务。吴凯没想到,时隔22年,他再次坐进同济大学四平校区的大礼堂,是来开“家长会”。

18岁的女儿成了他的校友。这一天,可容纳3000多人的礼堂座无虚席,还有人坐在台阶上。家长从全国各地而来,现场很安静,少有人交头接耳,舞台上拉着“校长与家长见面暨2025级新生信息发布会”的条幅。校长和各部门负责人介绍学校的教学、科研、升学、就业、后勤情况。

8月底,在吉林大学某学院,姚叶按时到达新生家长会会场时,已经没有空位,她站在台阶上听完了会。会议结束后,她看到一些家长围上去,询问辅导员电话。

在陕西省某综合类一本院校,专业课教师梁林在2023年第一次听说要开新生家长会,她很惊讶,“成年人为什么不能为自己的学业和选择负责?”她在大学工作十几年了,开家长会是新鲜事。

在华东地区一所双一流院校,张星星做了12年辅导员、2年专职心理健康教师,在她工作过的学院,新生家长见面会已成惯例。她说,十余年中,参会的家长越来越多,举办见面会的场地越来越大,会后提问的家长越来越多。她也开始听到家长这样的提问:有没有家长群?

据中青报中青网记者不完全统计,2025年,至少有50所本科院校、高等职业院校举办过线上或线下新生家长会,多以院系为单位。

吴凯和姚叶对这次见面会的印象都不错,感受到学校的用心,对学生的重视。与刻板印象中的“家长会”不同,这更像一场讲座。各学校、学院的教育理念不一,但中青报中青网记者梳理发现,高校新生家长会上,经常出现的几个关键点是,转变角色、学会放手、关注学生心理健康。2020年,浙江大学爱丁堡大学联合学院新生家长会上,院长说到,“妈妈们不要再那么焦虑,爸爸们不要再那么威严”。

这几年,大学家长群也在变化。今年8月还没开学,吴盈盈就进入了儿子大学的“民间”家长群。这是一所位于上海郊区的公院校。群聊由一位指导志愿填报的机构老师建立,聚集一些该校在上海的家长,有200多人。在这个群里,家长们又组织出各学院的家长群。记者了解到,在厦门一所大学,还有家长自发建了宿舍家长群。在一个北京地区的名校家长群中,家长们讨论过,希望孩子能在大学里谈段恋爱,有人说,群里这些在北京的家庭,孩子们背景相当、成长经历相似,如果能结合很好。由此产生过线下的联谊会。

吴盈盈所在这个200多人的家长群里,聊天内容细碎,开学前最热闹,每天有几百条。那时候,家长们讨论,宿舍的床什么尺寸,怎么准备床单床垫,生活费给多少开学了,家长们讨论:新生手机卡在哪里办;孩子们在学校餐厅的饭如何,孩子能吃好吗?

开学后,吴盈盈看到有家长说,孩子和室友闹矛盾了。群里其他家长来劝慰:“小朋友(之间)过两天就好”“干脆就不跟孩子说什么,让孩子自己处理”。

在成年的节点上,一些家长在探索和孩子相处的新边界。今年秋天,一位生活在北京的家长把女儿送到西安上学。女儿的性格一贯独立,对于大学的新生活,她不敢问太多,不过,她带着有点愧疚的心情进入几个家长群“潜水”。有孩子喜欢给父母分享细节,发些校园生活视频,这些家长会转到群里,其他家长“带着嫉妒的心态捡点大学碎片解馋”。愧疚是因为,她觉得女儿“不喜欢别人去窥探她的生活”。

她也感觉到有的家长操心太多了,比如有人去研究孩子校园卡每天的消费数字,“我会觉得有点监控感,我们家孩子肯定不会允许这种事发生的”。

群聊也成为家长社交的渠道,在吴盈盈的家长群中,有人把自己备注加上“男孩”或“女孩”,女孩们的家长会互相联系,寻找同一栋楼、离得近的孩子,接送时能拼车。这所学校距离市区远,放假时,有大学生坐地铁回家单程要2个多小时,一些家长舍不得孩子奔波,会请半天假去接。吴盈盈还记得有家长说,孩子不在家,他们提不起劲儿,吃饭就简单对付一下。

吴盈盈觉得,这个“民间”家长群挺缓解她的焦虑,孩子入学,“一无所知的话,可能更紧张”。在她看来,这是一个家长间精神支持的阵地。她觉得群里家长虽然对孩子很关注,但也是通情达理的,尊重孩子意愿的。有人也在学习放手。遇到焦虑的新生家长,高年级学生的家长会说:“不要想太多,孩子进去以后会慢慢独立的,不用太操心。”

这个“民间”家长群里,家长们会讨论:如果学校能建个“官方”家长群就好了,这样,一些信息可以提早知道,例如,四六级考试、学科竞赛、文体比赛报名。

有家长担心漏掉这些信息。其中的逻辑是孩子不爱社交,渠道窄,家长“能帮忙提醒他一下”。有次,吴盈盈在家长群里听说了学校的新闻,去问儿子,儿子有点惊讶,“为什么你们家长都知道,我们却不知道”。她20年前读大学时,常常同宿舍同学一起吃饭,经常有“卧谈会”,但她发现儿子这代人或许与她不同,有时她问到儿子室友的情况,儿子说,不知道,不感兴趣。

“官方”家长群在一些学校存在,运营方式各异。山西省一所省属本科高校的辅导员赵志鹏告诉记者,他的学院要求辅导员建立家长群,平时发些什么内容,由辅导员掌握,一般发布放假、专业分流等通知。而在安徽某省属高校,辅导员王晓光告诉记者,按学校统一要求,每个学院都建了家长群。

在家长群里,王晓光很少发消息,注意着和家长联系的“边界”。群里家长也观念不一。曾有人问他能不能发学生成绩单,遭到群里其他家长的反对,“都多大的孩子了”。他还注意到,不断有家长退群,“可能觉得很无聊”。

不是所有辅导员都有让学生舒适的“边界感”。去年有段时间,广州一所大学的女生秦婧经常因为家长群和家长吵架一位短期接管他们班级的辅导员,会在群中分享学校活动的各类视频、推送,例如班委开会视频,甚至夜跑活动的打卡、考勤情况。“家长可下载软件KEEP,关注孩子运动数据。”“希望家长们鼓励孩子积极参与每周一次的学院体育锻炼。”秦婧在群里看到不少家长热情回应辅导员,“正能量的我们都会极力支持与配合!”有家长在夜跑视频下回复说:“对,多组织一下他们锻炼身体!”

那段时间,妈妈会来问她,为什么照片没有你?你是不是错过了什么?上大学就是要积极一点。

梁林所在的学院也有以年级为单位的家长群。她想,如果她是学生,她会感觉不被尊重,“原因是我成年了,有事直接和我说”。她曾私下问学生“怎么看”,有学生说“无所谓”,有学生表示“习惯了”,从小就是被家长群打卡着长大的。

秦婧记得,学院曾有一次问卷调查,了解学生对学院各项工作意见,关于“家长群”,她和她的室友都写了反对意见。

后来,另一位辅导员接过管理任务,不再事事在家长群分享,只发重要通知,她和父母因此产生的摩擦渐渐平息。

西南某211大学一位工作超过20年的辅导员说,他组建的家长群中产生过一个有趣的插曲。他在家长群中转发一则视频,内容是引导学生建立正确恋爱观,这引发一名家长的反对,这位家长不希望女儿大学谈恋爱,并说如果谈恋爱要告到学校去。这时,群里突然涌进一些同年级的学生,声援辅导员。这位学生也代表父亲向他道歉。

作为大学新生家长,吴凯和姚叶都是第一次听说大学也有家长会。大约20年前他们读大学时,家长与学校的联系很少。

2000年,姚叶从山东农村出发,跟着同乡的学姐来上海上大学。父母没来送她,“心疼钱”,往返的交通费不是一笔小钱,那时父母一年只给她1万元,去掉学费,一年只剩下3800元生活费。大学4年,父母对她的学校几乎一无所知。

2000年,大学家长接受过高等教育的比率尚低。她宿舍4个人,只有1人的父母读过大学,有位云南的室友说,她来上海读书,要坐驴车、三轮车、公共汽车、火车,家里也没有电线年前读大学,她说,同学们多是家中第一位大学生。而等她成为一位大学教师,进入中年,不少学生家长都有大学经验。

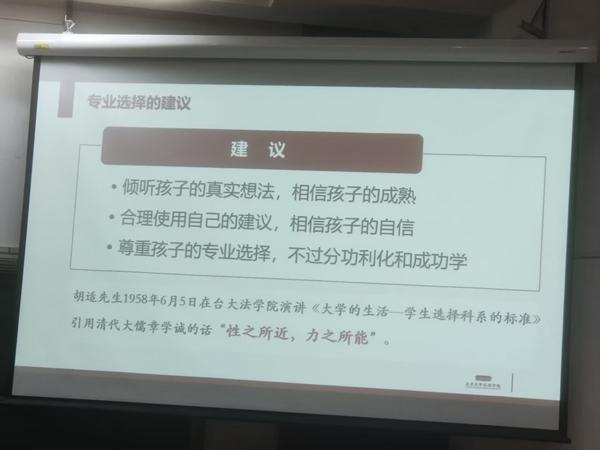

她还兼任过本科班级的班主任。去年,她参与过一次小规模的线下家长座谈会,有十几个人。她记得,家长对转专业、考研、考公、考编、就业、保研率格外关注。虽然学生刚大一,但家长提问都和“出路”相关。这所学校排名不低,“按理说,都是刚刚获得高考胜利的学生家长,看不到轻松,看不到释然,看到的都是新一轮竞争开始了的紧张感”。

她还记得,散会后,学生助管被家长拉住问:参加社团有什么好处;周围租房市场怎么样;想来大学旁边陪读,需要办什么手续。而她参加的那次线上新生家长会,还邀请了高年级优秀学生家长分享教育经验。那位家长讲话的题目是《最好的花匠是爸爸妈妈》,家长说:我也没什么想法,就简单准备了7点。

几位辅导员向记者介绍,家长会、家长群中所有信息,学生都有自己的渠道获知。梁林认为开大学家长会主要目的是缓解家长焦虑,对学生几乎没有意义。

梁林记得多年前读大学时,她和同学不怎么焦虑“出路”,而是眼前的事,“这次考试能不能及格,四级能不能通过”。当时接触信息的渠道也很少,“还能保研?保研是啥?”

在辅导员们看来,家长会和家长群的产生,基于一个无法回避的现实,近10年来,“家长”在辅导员的工作中存在感在变强,但又可能强化了这种现实。

在安徽某省属大学,王晓光做了12年辅导员,这几年,新生报到后,他总要回答很多这样的问题:导员,去哪里取快递?我寝室里面有老鼠怎么办?我寝室的下水道堵了怎么办?在2013年他刚刚工作时,这是极少被问到的问题。

有次,他回复学生说,这件事是你自己可以处理好的。学生发给他一个截图,是自己和家长的聊天截图,表示“我跟家长讲了,家长让我来找你的”。有的学生在请假时会特别提到,“我家长已经同意了”,这让他有点哭笑不得。

有了家长群后,很多家长加了他微信,于是,他经常接到家长的电话,往往是孩子联系不上时,让他帮忙去宿舍找人,确认安全。他无奈的是,有时,孩子可能只是半天没有回消息,或者和家长闹了矛盾,不想回复。他感觉到被迫介入了家庭矛盾中。

他还注意到,大学新生中,“特别害怕犯错”的情况变多。有时,填写申请表,有学生每填一步,都来问他:这样写行不行?有没有填错?

在华东地区某“双一流”高校工作的张星星看来,这是一个“双向奔赴”的过程,“学生的(自理)能力在减弱的过程中,家长的参与度就在增强。”她从2011年进入这所大学工作。

她印象最深刻的变化是,每年夏天,学院会安排他们在热线电话值班,过去,只有在招生时,有相关电线年开始,招生工作结束后,电话响起的次数越来越多,大部分来自家长。电话问得最多的是生活怎么能住到向阳的宿舍?给孩子带些什么东西?学院的值班电话一直都是公开的,但“以前的家长不问的”。她记得,自己十几年前读大学时,这样的信息一般是新生自己找学长学姐打听。

大约2019年,张星星遇到了家长打电话问有没有家长群,“能发一点小孩照片过来”。她很生气,不知道为什么这种在幼儿园发生的问题会发生在大学,“你儿子已经长大了”“不可能24小时盯着他的”。

张星星介绍,近些年新形成的惯例是,在录取结束后,由高年级学生担任班级助理,在开学前一个个把新生找齐,建“官方”新生群,并在群中告知,不要轻信社会上的新生群。“这种行为也是历史发展的结果,再早以前是没有的。”

张星星说,这是因为,信息渠道越来越多,辨别难度提高。一些商家组织新生群,在群里推销商品,发布不负责任的信息,导致有学生被骗。为减少这种情况,他们只能“把手伸到更前面去”,“找齐我们的孩子在哪里”,她知道社会上对于大学高中化管理诟病很多,但她觉得“我们是被迫被推着走的”。

在辅导员王晓光就职的学校,学生的被诈骗率要作为辅导员考核的一部分,每年会有量化排名。这带来的结果是,辅导员某种程度上要为学生被骗而“负责”。

张星星感觉到,最近十几年,进入了一个信息爆炸的时代,但大学新生的“社会化”程度在降低,她认为这与大学前教育有关。于是,大学也要服务于更晚熟的学生,“就要解决他高中没解决的问题”。

张星星做辅导员时会常去学生宿舍,发现一种新现象,有新生到宿舍后就先拉群,有时几个室友面对面,也在群里说话。

她觉得,现在大学生最缺少的是“体验”,真实地感知生命的过程,和人、和社会产生链接。过去,由于经济原因,很多学生做兼职,勤工俭学,她认为那也是一种宝贵的对“生存”的体验,现在缺生活费的学生在变少,流行的是抓紧时间学习,保研、考研、考公、考编。

前述广州某本科院校大二学生秦婧对此有所体会,回忆大学前的生活,她想到的是一种“空白”。她告诉记者,从小学四年级起,她几乎所有的周末都有补习班,“奉献给作业”,现在她几乎想不起来一个属于自己的周末。她对自己大学生活的期待是,“休息”。因此,她不愿意配合辅导员在家长群中的琐碎“倡议”,积极参与被安排的活动。

“时间一直在被占用,从没有放下手中的东西想想更喜欢做什么。除了学生,我还是谁?”秦婧对中青报中青网记者说。

在张星星就职的大学,2017年后,由于家长和学校沟通的需求在增长,辅导员们讨论过是否要建家长群,最后没有建。

她记得,她当时所在学院领导理念是“学以成人”,指的是,(学生)来大学是来“成人”的,要用“成人”的方式去思考和行为,因此,大学不适合和家长联系太多,“教育理念上你要把握住”。而且,一个辅导员至少要负责200个学生,也确实很难分出精力。

张星星记得,这位领导开会时讲,“我们不要把他们叫孩子,我们就叫学生。”

这也是专业课教师兼班主任梁林的观念。她觉得,大学生大部分年满18岁,18岁标志着自然人从受特殊保护的未成年阶段进入独立承担法律责任的成年阶段,具备完全民事行为能力。她觉得,大学应该是个能让学生逐渐脱离家庭、在社会上自立的宝贵过渡期。

王晓光也总在大一的班会上提醒,我们之间的关系是成年人之间的关系,不能事事找辅导员。但成年人之间的尊重是双向的。王晓光无法回答的问题是,为什么请假需要家长来发短信、打电话。他说,有学生疑惑,我的主体性何在?

面对这样的问题,他只能说,要走学校的流程。他对中青报中青网记者介绍,目前学校的规定是,学生即使在周末、节假日离校外宿,也要家长打电话或发短信,表示知情。他坦言目的是给学校“免责”。重庆某高职院校一名大一学生对记者介绍,在她的班级,学生节假日离校外宿,甚至需要家长在家长群中请假,告知学生离校的详细原因,例如家里有什么事,去哪里,看什么病。

王晓光和学校其他辅导员也曾多次向上级反馈,提出,像请假这样的事,学生作为成年人可以自己来。但得到的总是一句无奈的话:出了问题谁来负责?

山西省某省属本科院校辅导员赵志鹏也有同感。在他的学校,学生请假一般也要联系家长,但他作为执行者,其实也觉得“不太合适”。

站在学校的角度,赵志鹏可以理解。他觉得目前高校正在接近一种“无限责任”状态,只要学生出现任何问题,无论学校是否是责任方,学校都会承担舆论压力。家长群就发生过这样的“舆情”,在他就职学校某学院家长群中,有家长提出,自己孩子在学校道路上骑车,发生自行车相撞的事故受伤,说学校也有责任,有其他家长在群里支持他。

王晓光和赵志鹏已经相当注意,不在家长群中发让学生不舒服的“越界”信息,只发放假等通知。但他们也承认,家长群中的通知信息,主要目的也是“免责”。例如,放假信息其实是公开的,在家长群中特别通知并提醒家长注意防范安全问题,一部分是为了规避这样的情况:学生和家长谎称在上课、假期外出做其他事,出现安全问题后,有家长来学校追责,认为学校没有尽到告知义务。

“不管有没有道理,他们更偏向溺爱孩子。”“我们跟家长是合作关系,现在演变成了一种服务关系,有的家长当这是一个问责机构。”赵志鹏说。

梁林对一件事印象深刻。在她的学校,单次挂科,被认为是学生可以为自己负责的范围。但当学生挂科,且补考也未通过时,班主任要给家长打电话进行“学业预警”。

她同事遇到过这种情况,给学生家长打电话告知学生挂科且没有参加补考,家长立刻质问班主任,“那为什么考不及格不告诉家长,为什么补考的时间不告诉家长。那现在没参加补考,是不是老师也有过错”。

但赵志鹏也觉得,大学生正处在一个可以为自己负责,但也不可能事事负责的中间阶段,确实需要辅导员和家庭引导。这个角度讲,家长群有一定正面作用。放假时间等信息告知家长,至少可以避免自制力差的学生瞒着家人去做越轨的事。

浙江大学给家长寄送成绩单的新闻曾引发热议,当时校方回应媒体说,此举是为了保障家长的知情权,“虽然学生已经成年,但学费是家长提供的,家长知情权还是需要的”。

据中青报中青网记者了解,在985高校中,辅导员常由研究生兼任,“官方”家长群不多。但在学生自制力相对较差的高职院校,辅导员常常由经验丰富的老教师担任,这些学校中,家长的参与度也更高。

中国教育在线总编辑陈志文接受澎湃新闻采访时曾说,一些学生到了大学,因为打游戏挂科,或者出现严重的心理健康问题时,就需要家长的协同配合。

家长群有时还能发挥社会组织的作用。2022年上海新冠疫情封控时期,“复旦一家亲家长交流群”中,家长自发组织为学校捐献物资,捐助防疫口罩和牛奶,减轻了学校生活物资压力。

赵志鹏提到一种惯性,这代学生成长中,从小学到高中,基本都有家长群。2025年入学的大学新生,大部分出生于2006、2007年。这届学生进入小学时,微信、钉钉等社交软件已经上线。

陈志文曾撰文指出,大学新生家长会,只是大学迎新过程中一个针对家长的活动。国外很多大学在新生报到时,会给家长单独安排一些活动,主要是让家长熟悉学校的历史、文化、校园环境等,加深家长对学校办学理念的了解。他认为这不必大惊小怪,但他认为,必须强调的是,大学新生家长会并不等于可以日常化。

2023年1月,教育部等十三部门联合发布《关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见》,提出“到2035年,形成定位清晰、机制健全、联动紧密、科学高效的学校家庭社会协同育人机制”。

教育部基础教育司负责人答记者问时表示,该文件出台背景之一是着力破解存在的突出问题。近年来,各地积极探索推进学校家庭社会协同育人,取得了明显成效,但还存在职责定位不够清晰、协同机制不够健全、条件保障不够到位等突出问题。

此前有研究谈到,高校家校共育又有其特殊性,双方共同面对的是成年人,其伦理要求更复杂。

几年下来,赵志鹏觉得家长群没起到什么实际作用,且可能引发新的问题。例如他不知道,如果家长在群里产生争吵怎么办,难道调解家长矛盾也成了辅导员的工作?而且,如果是在未成年时期,老师和家长联系,家长作为监护人可以管孩子,但在大学,家长跟学生各自有想法。

赵志鹏说,如果能做到精细化的“家校协同”,对学生成长确实是好事,例如可以“一生一策”关注到学生成长,根据学生家庭状况,调整对他的引导方式。他觉得,有时候,家长群变成“家校协同”理念一种变味的、的措施。

在西南地区某师范类高校,大三女生郭楠楠印象最深的一次家校互动,是大二刚开学时,辅导员举办的线上“家校联席会”。

当时,30多个学生在一个会议室里轮流发言,汇报上一学期自己的收获,开了摄像头,家长在线上会议观看。郭楠楠记得,这场会议气氛是偏严肃的,有同学写了稿子念。不约而同地,同学们说的都是分数、排名、学生工作的成绩。她加入了吉他社,但也没提,觉得“上不了台面”,会被家长批评。

平时,在家长群中,辅导员也曾分享过学生的大小事,有时学院举办读书活动,把几位学生的读书笔记做成推送,也发到群里。有家长会在下面竖起“大拇指”。她也被家长问过好几次:为什么你不参加?她觉得这很“莫名其妙”,每个人喜欢读的书不同,同学就算写得好,和她没关系,“又不是要去参加高考”。

她对记者说,大学两年多里,她最大的收获是无形的,“想明白了很多道理”。从前,她觉得自己的学校不够好,恐惧毕业后的生活。现在她感觉人生还很长,什么都有可能发生。朋友说她变化很大,以前遇到困难,她很容易自暴自弃,“觉得整个人生都没有希望了”,现在可以很快恢复过来。

她说,这种转变是因为她慢慢意识到,“我以后的人生是完全靠我自己”“慢慢觉得发生一件事,我就算自暴自弃,也没有什么用”。

在一门法律选修课上,老师问他们怎么定义“成人”这个词。老师给的答案是:真正的“成人”是,你可以为自己做的一切事负责。她觉得,负责不是不会犯错,是意味着,在做一件事的时候,就应该想到后果,自己去承担这个后果。不过,她觉得她现在还不能算是一个真正的“成人”。